Publié le 9 février 2023

par Jamie Reed

Original: The Free Press – I Thought I Was Saving Trans Kids. Now I’m Blowing the Whistle

Traduction: Le Partage – Audrey A. & Nicolas Casaux![]()

Il y a plus de 100 cliniques pédiatriques spécialisées dans le genre aux États-Unis. J’ai travaillé dans l’une d’elles. Ce qui arrive aux enfants est moralement et médicalement consternant.

Je suis une femme queer de 42 ans, originaire de Saint-Louis, dans le Missouri [aux États-Unis] et politiquement à la gauche de Bernie Sanders. Ma vision du monde a profondément façonné ma carrière. J’ai passé ma vie professionnelle à conseiller des populations vulnérables : des enfants placés en famille d’accueil, des minorités sexuelles, des pauvres en général.

Pendant près de quatre ans, j’ai travaillé à la division des maladies infectieuses de la faculté de médecine de l’université de Washington avec des adolescents et des jeunes adultes séropositifs. Beaucoup d’entre eux étaient trans ou non conformes au genre, et je m’y reconnaissais : pendant mon enfance et mon adolescence, je me suis moi-même beaucoup interrogé sur le genre. Je suis maintenant mariée à un « homme trans » [une femme qui se dit homme] et nous élevons ensemble mes deux enfants biologiques issus d’un précédent mariage et trois enfants en famille d’accueil que nous espérons adopter.

Tout cela m’a conduite à un emploi en 2018 en tant que gestionnaire de cas au Centre transgenre de l’université de Washington à l’hôpital pour enfants de Saint-Louis, qui avait été créé un an plus tôt. Le travail du Centre se fondait sur l’hypothèse selon laquelle plus on traite tôt les enfants atteints de dysphorie de genre, plus on peut leur éviter des angoisses plus tard. Cette prémisse était partagée par les médecins et les thérapeutes du centre. Étant donné leur expertise, j’ai supposé qu’il existait de nombreuses preuves à l’appui de ce consensus.

Mais lorsque j’ai fait remarquer que les problèmes de genre des filles qui affluaient en groupe dans notre service résultaient peut-être d’une contagion sociale, les médecins répondirent que l’identité de genre reflétait quelque chose d’inné.

Pendant les quatre années où j’ai travaillé à la clinique en tant que gestionnaire de cas — j’étais responsable de l’accueil et du suivi des patient·es — environ un millier de jeunes en détresse ont franchi nos portes. La majorité d’entre eux ont reçu des prescriptions d’hormones pouvant avoir des conséquences bouleversantes, parmi lesquelles la stérilité.

J’ai quitté la clinique en novembre de l’année dernière, incapable de continuer à participer à ce qui s’y passait. Au moment où je suis partie, j’étais certaine que la façon dont le système médical américain traite ces patient·es est à l’opposé de la promesse que nous faisons de « ne pas nuire ». Au contraire, nous causons un préjudice irréversible aux patient·es vulnérables dont nous nous occupons.

Aujourd’hui, j’ai choisi de m’exprimer. Je le fais en sachant à quel point le débat public autour de cette question très controversée est toxique — et consciente des mauvais usages qui pourraient être faits de mon témoignage. Je le fais en sachant que je m’expose à de graves risques personnels et professionnels.

Toutes celles et ceux que je côtoie, ou presque, m’ont conseillé de faire profil bas. Mais je ne peux pas. Ma conscience m’en empêche. Parce que ce qui arrive à des tas d’enfants importe bien plus que mon confort. Et parce que ce qui leur arrive est moralement et médicalement épouvantable.

L’ouverture des vannes

Peu après mon arrivée au Centre transgenre, j’ai été frappée par l’absence de protocoles formels de traitement. Les médecins co-directeurs du Centre étaient essentiellement la seule autorité. Au début, la population de patients correspondait au cas « typique » d’un enfant souffrant de dysphorie de genre : un garçon, souvent très jeune, qui voulait se présenter comme — qui voulait être — une fille.

Les nombreuses rencontres que j’ai eues avec les patient·es m’ont permis de constater à quel point les jeunes ne sont pas en mesure de comprendre les graves répercussions d’un changement de genre sur leur corps et leur esprit.

Jusqu’en 2015 environ, un très petit nombre de ces garçons constituait la population des cas de dysphorie de genre pédiatrique. Puis, dans tout le monde occidental, une nouvelle population a commencé à augmenter de façon spectaculaire : des adolescentes, dont beaucoup n’avaient aucun antécédent de détresse de genre, ont soudainement déclaré qu’elles étaient transgenres et exigé un traitement immédiat à la testostérone. Je l’ai clairement constaté au centre. L’une de mes tâches consistait à accueillir les nouveaux patient·es et leurs familles. Lorsque j’ai commencé, il y avait probablement 10 appels de ce type par mois. Lorsque je suis partie, il y en avait 50, et environ 70 % des nouveaux patient·es étaient des filles. Parfois, des groupes de filles arrivaient du même lycée.

Cela me préoccupait, mais je ne me sentais pas en mesure de tirer la sonnette d’alarme à l’époque. Nous étions environ huit dans l’équipe, et une seule autre personne soulevait le genre de questions que je me posais. Quiconque exprimait des doutes courait le risque d’être traité de transphobe.

Les filles qui venaient nous voir présentaient de nombreuses comorbidités : dépression, anxiété, TDAH, troubles alimentaires, obésité. Beaucoup étaient diagnostiquées autistes ou présentaient des symptômes similaires à l’autisme. L’année dernière, un rapport sur un centre pédiatrique britannique pour les transgenres a révélé qu’environ un tiers des patient·es qui y étaient envoyé·es étaient sur le spectre autistique.

Il arrivait souvent que nos patient·es déclarent avoir tel ou tel trouble alors que toute l’équipe voyait bien qu’il n’en était rien. Nous avions des patient·s qui disaient avoir le syndrome de Tourette (alors que ce n’était pas le cas) ; qu’ils avaient des troubles obsessionnels compulsifs (alors que ce n’était pas le cas) ; qu’ils avaient des personnalités multiples (alors que ce n’était pas le cas).

Les médecins reconnaissaient en privé que ces faux autodiagnostics étaient le résultat d’une contagion sociale. Ils reconnaissaient même que le suicide comporte un élément de contagion sociale. Mais lorsque j’ai fait remarquer que les problèmes de genre des filles qui affluaient en groupe dans notre service résultaient peut-être d’une contagion sociale, les médecins répondirent que l’identité de genre reflétait quelque chose d’inné.

Pour commencer leur transition, les filles avaient besoin d’une lettre de recommandation d’un thérapeute — généralement celui que nous recommandions — qu’il leur suffisait de rencontrer une ou deux fois pour obtenir le feu vert. Afin de faciliter la tâche des thérapeutes, nous leur proposions un modèle tout fait de lettre de validation de la transition. L’étape suivante consistait en une visite unique chez l’endocrinologue pour une prescription de testostérone.

C’est tout ce qu’il fallait.

Lorsqu’une femme prend de la testostérone, les effets profonds et permanents de cette hormone se manifestent en quelques mois. Le timbre de voix devient grave, la barbe pousse, la graisse corporelle est redistribuée. L’intérêt sexuel augmente, l’agressivité aussi, et l’humeur devient instable. Certains de ces effets secondaires (dont la stérilité) étaient expliqués à nos patientes. Mais après avoir travaillé au centre, je considère désormais que les adolescent·es ne sont tout simplement pas capables de saisir pleinement ce que signifie la décision de devenir stérile alors qu’ils et elles sont encore mineures.

Les effets secondaires

Les nombreuses rencontres que j’ai eues avec les patient·es m’ont permis de constater à quel point les jeunes ne sont pas en mesure de comprendre les graves répercussions d’un changement de genre sur leur corps et leur esprit. Mais le Centre minimisait les conséquences négatives et insistait sur la nécessité de la transition. Comme l’indique le site web du Centre : « Si elle n’est pas traitée, la dysphorie de genre peut avoir de nombreuses conséquences, de l’automutilation au suicide. Mais lorsque vous supprimez la dysphorie de genre en permettant à un enfant d’être qui il ou elle est, nous constatons que cela disparaît. Les études dont nous disposons montrent que ces enfants finissent souvent par aussi bien fonctionner que leurs pairs, voire mieux, sur le plan psychosocial. »

Seulement, aucune étude fiable ne démontre une telle chose. En réalité, les expériences de nombreux·se patient·es du Centre prouvent même que ces affirmations sont fausses.

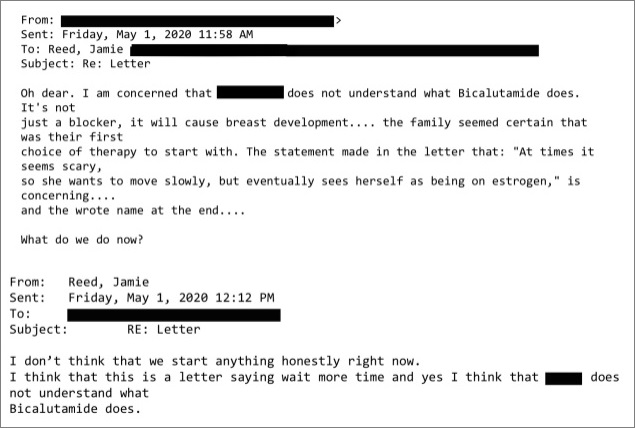

En voici un exemple. Le vendredi 1er mai 2020, un collègue m’a envoyé un e‑mail au sujet d’un patient masculin de 15 ans : « Oh là là. Je crains que [le patient] ne comprenne pas ce que fait le Bicalutamide. » J’ai répondu : « Honnêtement, je ne pense pas que nous devrions commencer quoi que ce soit pour le moment. »

Le Bicalutamide est un médicament utilisé pour traiter le cancer de la prostate métastatique. Entre autres effets secondaires, il féminise le corps des hommes qui le prennent, y compris en provoquant l’apparition de seins. Le Centre prescrivait ce médicament anticancéreux comme bloqueur de puberté et agent féminisant pour les garçons. Comme la plupart des médicaments anticancéreux, le bicalutamide a une longue liste d’effets secondaires, et ce patient a connu l’un d’entre eux : la toxicité hépatique. Il a été envoyé dans une autre unité de l’hôpital pour être évalué et son traitement a été immédiatement arrêté. Par la suite, sa mère a envoyé un e‑mail au Centre transgenre pour nous dire que nous devrions nous estimer chanceux que sa famille ne soit pas du genre à entamer des poursuites judiciaires.

Je doute que les parents qui acceptent que l’on donne de la testostérone à leur enfant sachent qu’ils l’engagent aussi à recevoir des médicaments contre la tension artérielle et le cholestérol, et peut-être même contre l’apnée du sommeil et le diabète.

L’appel que nous avons reçu en 2020 d’une patiente — fille biologique — de 17 ans sous testostérone illustre également à quel point les patient·es saisissent mal ce qui les attend. Cette personne nous a appelé pour nous dire qu’elle saignait du vagin. En moins d’une heure, elle avait imbibé un tampon très épais, son jean et une serviette qu’elle avait enroulée autour de sa taille. L’infirmière du Centre lui a dit d’aller tout de suite aux urgences.

Nous avons découvert plus tard que cette fille avait eu des rapports sexuels et que, comme la testostérone amincit les tissus vaginaux, son canal vaginal s’était déchiré. Il a fallu la mettre sous sédatif et lui faire subir une intervention chirurgicale pour réparer les dégâts. Sachant que nous avons eu vent d’autres cas de déchirement vaginal.

D’autres jeunes filles étaient perturbées par les effets de la testostérone sur leur clitoris, qui s’accroit et se transforme en quelque chose ressemblant à un microphallus ou à un petit pénis. J’ai conseillé une patiente dont le clitoris hypertrophié descendait maintenant jusqu’en-dessous de sa vulve, frottant douloureusement dans son jean. Je lui ai conseillé de se procurer le genre de sous-vêtements de compression que portent les hommes biologiques qui cherchent à passer pour des femmes. À la fin de l’appel, je me suis dit : « Wow, on a vraiment nuit à cette enfant. »

Il existe de rares conditions dans lesquelles les bébés naissent avec des organes génitaux atypiques — des cas qui nécessitent des soins sophistiqués et beaucoup de compassion. Mais les cliniques comme celle où je travaillais fabriquent tout un tas d’enfants aux organes génitaux atypiques — dont la plupart n’ont encore jamais eu de relations sexuelles. Ils et elles n’avaient aucune idée de qui ils et elles deviendraient à l’âge adulte. Pourtant, il a suffi d’une ou deux brèves conversations avec un thérapeute pour qu’ils subissent des transformations irrémédiables.

Le fait de recevoir de puissantes doses de testostérone ou d’œstrogène — en quantité suffisante pour duper son corps en l’amenant à tenter de développer l’apparence du sexe opposé — a des effets sur tout le reste du corps. Je doute que les parents qui acceptent que l’on donne de la testostérone à leur enfant (un traitement à vie) sachent qu’ils l’engagent aussi à recevoir des médicaments contre la tension artérielle et le cholestérol, et peut-être même contre l’apnée du sommeil et le diabète.

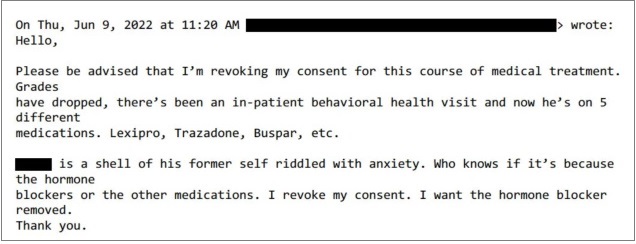

Parfois, les parents finissent par le réaliser douloureusement. Comme cette mère :

Patient·es négligé·es et malades mentaux

Outre les adolescentes, un autre nouveau groupe nous a été envoyé : des jeunes de l’unité psychiatrique des patient·es hospitalisés, ou du service des urgences de l’hôpital pour enfants de Saint-Louis. La santé mentale de ces enfants est très préoccupante : ils sont diagnostiqués comme souffrant de schizophrénie, de SSPT, de troubles bipolaires, etc. Et souvent, ils suivaient déjà un traitement composé d’un cocktail de médicaments.

C’était tragique, mais pas surprenant étant donné le profond traumatisme que certains avaient subi. Pourtant, quelle que soit la souffrance ou la douleur endurée par un enfant, ou le peu de soin et d’amour qu’il avait reçu, nos médecins considéraient la transition de genre — même avec toutes les dépenses et les difficultés qu’elle impliquait — comme la solution.

Certaines semaines, nous avions l’impression que la quasi-totalité de nos cas n’était constituée que de jeunes gens perturbés.

Par exemple, un adolescent est venu nous voir au cours de l’été 2022, qui avait 17 ans et vivait dans un centre fermé parce qu’il avait abusé sexuellement de chiens. Il avait eu une enfance terrible : sa mère était toxicomane, son père était incarcéré et il avait grandi dans des familles d’accueil. Quel que soit le traitement qu’il recevait (s’il en recevait un), il ne fonctionnait pas.

Lorsqu’on l’a admis, j’ai appris d’un autre travailleur social qu’à sa sortie, il prévoyait de récidiver parce qu’il croyait que les chiens s’étaient soumis volontairement.

À un moment donné, il a exprimé le désir de devenir une femme, c’est pourquoi il a fini par être reçu dans notre centre. De là, il est allé voir un psychologue de l’hôpital connu pour approuver pratiquement toutes les personnes cherchant à transitionner. Il lui a prescrit des hormones féminisantes. À l’époque, je me suis demandé s’il s’agissait d’une forme de castration chimique.

J’ai pensé la même chose d’un autre cas. Au printemps 2022, un jeune homme nous a été envoyé qui souffrait d’un trouble obsessionnel-compulsif intense qui se manifestait par le désir de se couper le pénis après s’être masturbé. Ce patient n’exprimait aucune dysphorie de genre. Pourtant, on lui a aussi prescrit des hormones. J’ai demandé au médecin quel protocole il suivait, mais n’ai jamais obtenu de réponse claire.

In Loco Parentis

Un autre aspect troublant du Centre était son manque de considération pour les droits des parents. Les médecins se considéraient comme de meilleurs décideurs en ce qui concerne le sort de ces enfants.

Un nouveau groupe de personnes est apparu dans mes dossiers : les abandonnistes et les détransitionnistes. Nous pensions que les médecins voudraient recueillir et comprendre ces données afin de comprendre ce qu’ils avaient manqué. Nous avions tort.

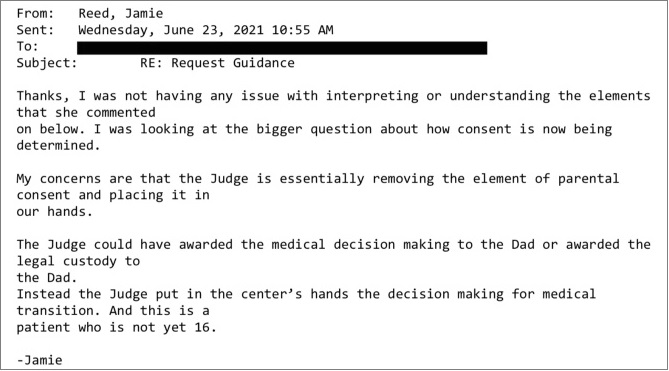

Dans le Missouri, le consentement d’un seul parent suffit pour le traitement d’un enfant. Et lorsqu’il y a un différend entre les parents, il semble que le Centre prenne toujours le parti du parent affirmatif [du genre].

Mes préoccupations concernant cette approche des parents dissidents se sont accrues en 2019 quand un de nos médecins a témoigné durant une audience de garde contre un père qui s’opposait au souhait de la mère de placer leur fille de 11 ans sous bloqueurs de puberté.

Je m’étais chargé de l’appel d’accueil initial, et j’avais trouvé la mère assez inquiétante. Le couple était en plein divorce, et la mère décrivait sa fille comme « une sorte de garçon manqué ». La mère était donc convaincue que son enfant était trans. Mais quand je lui ai demandé si sa fille avait adopté un nom de garçon, si elle était angoissée par son corps, si elle disait qu’elle se sentait comme un garçon, elle m’a répondu par la négative. Je lui ai donc expliqué que sa fille ne remplissait pas les critères d’évaluation.

Un mois plus tard, la mère a rappelé, en disant que sa fille utilisait maintenant un nom de garçon, qu’elle était angoissée par son corps et qu’elle voulait effectuer une transition. Cette fois, la mère et la fille ont obtenu un rendez-vous. Nos prestataires ont décidé que la fille était trans et lui ont prescrit des bloqueurs de puberté pour empêcher son développement normal.

Le père n’était absolument pas d’accord, affirmant que c’était la mère qui la poussait à faire ça. Une bataille pour la garde s’en est suivi. Après l’audience où notre médecin a témoigné en faveur de la transition, le juge s’est rangé du côté de la mère.

J’ai fait part de mes préoccupations concernant les droits et le consentement des parents dans des e‑mails comme celui-ci :

« Je veux retrouver mes seins »

Comme j’étais la principale personne chargée de l’accueil, je disposais de la vision la plus large sur nos patient·es existants et potentiels. En 2019, un nouveau groupe de personnes est apparu dans mes dossiers : les abandonnistes [il nous semble opportun d’utiliser ce terme pour rendre le mot anglais desisters, notamment parce qu’en français, « abandonniste » désigne, dans le domaine du marketing, « un acheteur potentiel qui abandonne/quitte le processus d’achat dans lequel il était engagé avant la fin, et donc avant d’avoir finalisé son achat » (NdT)] et les détransitionnistes. Les abandonnistes choisissent de ne pas aller jusqu’au bout d’une transition. Les détransitionnistes sont des personnes transgenres qui décident de revenir à leur genre de naissance. [Oui, sexe et genre sont un peu toujours confondus dans son propos, comme chez toutes celles et ceux qui adhèrent aux idées trans (NdT)]

Le seul collègue avec lequel j’ai pu partager mes préoccupations s’accordait avec moi à penser que nous devrions suivre les cas de désistements et de détransitions. Nous pensions que les médecins voudraient recueillir et comprendre ces données afin de comprendre ce qu’ils avaient manqué.

Nous avions tort. Un médecin s’est demandé à haute voix pourquoi il consacrerait du temps à quelqu’un qui n’était plus son patient.

Mais nous avons quand même créé un document que nous avons appelé la Liste des drapeaux rouges. Il s’agissait d’une fichier Excel qui répertoriait le type de patient·es qui nous empêchait, mon collègue et moi, de dormir la nuit.

L’un des cas de détransition les plus tristes dont j’ai été témoin était une adolescente qui, comme beaucoup de nos patient·es, venait d’une famille instable, vivait dans des conditions précaires et avait des antécédents de toxicomanie. L’écrasante majorité de nos patient·es sont blancs, mais cette fille était noire. Elle a été mise sous hormones au Centre quand elle avait environ 16 ans. À 18 ans, elle a subi une double mastectomie, que l’on appelle « chirurgie du haut ».

Trois mois plus tard, elle a appelé le cabinet du chirurgien pour dire qu’elle reprenait son nom de naissance et que son pronom était « elle ». Le cœur brisé, elle a dit à l’infirmière : « Je veux retrouver mes seins. » Le cabinet du chirurgien a contacté notre bureau car il ne savait pas quoi dire à cette fille.

Mon collègue et moi lui avons dit que nous allions la contacter. Il nous a fallu un certain temps pour la retrouver. Une fois que nous y sommes parvenus, nous nous sommes assurés qu’elle était en bonne santé mentale, qu’elle n’était pas suicidaire, qu’elle ne consommait pas de substances. Aux dernières nouvelles, elle était enceinte. Bien sûr, elle ne pourra jamais allaiter son enfant.

« Suivre les règles, ou foutre le camp »

Au bout d’un moment, je n’ai plus pu supporter tout ce qui se passait au centre. Au printemps 2020, j’ai ressenti une obligation médicale et morale de faire quelque chose. J’ai donc pris la parole au bureau et envoyé de nombreux e‑mails.

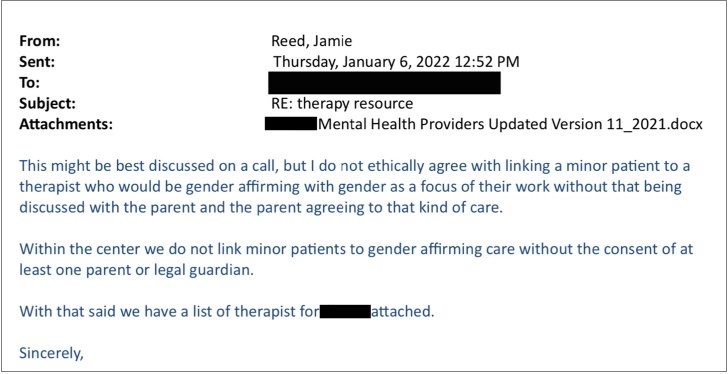

En voici un exemple : le 6 janvier 2022, j’ai reçu un e‑mail d’un thérapeute du personnel me demandant de l’aide concernant un jeune homme transgenre de 16 ans vivant dans un autre État. « Les parents sont ouverts à ce que le patient voie un thérapeute mais ne sont pas affirmatifs du genre et le patient ne veut pas que ses parents soient au courant de son identité de genre. J’ai du mal à trouver un thérapeute affirmatif du genre. »

J’ai répondu : « Je ne suis pas éthiquement d’accord pour mettre en relation un patient mineur avec un thérapeute qui serait affirmatif du genre et dont le travail serait centré sur le genre sans que cela soit discuté avec un parent qui accepte ce type de soin. »

Durant toutes mes années à la faculté de médecine de l’université de Washington, j’ai obtenu de très bonnes évaluations de performance. Mais en 2021, les choses ont changé. J’ai obtenu des notes inférieures à la moyenne concernant mon « jugement » et mes « relations de travail/esprit de coopération ». Tout en me décrivant comme « responsable, consciencieuse, travailleuse et productive », l’évaluation notait : « Parfois, Jamie réagit mal aux directives de la direction en se mettant sur la défensive et en témoignant de l’hostilité. »

Les choses ont atteint leur paroxysme lors d’une demi-journée de retraite à l’été 2022. Devant l’équipe, les médecins ont déclaré que mon collègue et moi devions cesser de remettre en question « la médecine et la science » ainsi que leur autorité. Puis, un administrateur nous a dit que nous devions « suivre les règles, ou foutre le camp ».

Le système de l’université de Washington offre un généreux programme de paiement des frais d’études universitaires aux employés de longue date. Je vis de mon salaire et je n’ai pas d’argent à mettre de côté pour payer cinq frais de scolarité pour mes enfants. Je devais garder mon emploi. J’éprouve aussi beaucoup de loyauté envers l’université de Washington.

Mais j’ai décidé à ce moment-là que je devais quitter le Centre transgenre, et, pour ce faire, que je devais faire profil bas afin d’améliorer ma prochaine évaluation de performance.

J’ai réussi à obtenir une évaluation décente, et j’ai décroché un emploi de coordination de la recherche dans un autre service de la faculté de médecine de l’université de Washington. J’ai donné mon préavis et j’ai quitté le Centre transgenre en novembre 2022.

Ce que je voudrais qu’il se passe

Pendant quelques semaines, j’ai essayé de tout mettre derrière moi et de m’installer dans mon nouveau travail.

Mais je suis tombée sur des commentaires du Dr Rachel Levine, une femme transgenre qui est un haut fonctionnaire du département fédéral de la santé et des services sociaux. L’article disait : « Levine, la secrétaire adjointe à la santé des États-Unis, a déclaré que les cliniques procèdent avec prudence et qu’aucun enfant américain ne reçoit inconsidérément de médicaments ou d’hormones pour la dysphorie de genre. »

Je me suis sentie stupéfaite et écœurée. C’était un mensonge. Et je le savais d’expérience.

J’ai donc commencé à écrire tout ce que je pouvais sur mon expérience au Centre transgenre. Il y a deux semaines, j’ai porté mes préoccupations et mes documents à l’attention du procureur général du Missouri. Il est républicain. Je suis progressiste. Mais la sécurité des enfants ne devrait pas faire les frais de nos guerres culturelles.

Cliquez ici pour lire la lettre de Jamie Reed au procureur général du Missouri.

Compte tenu de l’opacité et de l’absence de normes rigoureuses qui caractérisent la transition de genre des jeunes dans tout le pays, je crois que pour assurer la sécurité des enfants américains, nous devons décréter un moratoire sur les traitements hormonaux et chirurgicaux des jeunes souffrant de dysphorie de genre.

Selon l’agence Reuters [reportage traduit en français, cliquez sur le lien], au cours des 15 dernières années, les États-Unis sont passés de zéro clinique pédiatrique spécialisée dans le genre à plus de 100. Une analyse approfondie devrait être entreprise pour savoir ce qui a été fait à leurs patient·es et pourquoi — et quelles sont les conséquences à long terme.

La voie que nous devons suivre est claire. L’année dernière, l’Angleterre a fermé le Centre Tavistock, la seule clinique pour jeunes du pays, après qu’une enquête ait révélé des pratiques douteuses et un mauvais traitement des patient·es. La Suède et la Finlande ont également enquêté sur la transition pédiatrique et ont considérablement freiné cette pratique, estimant que les preuves de son utilité étaient insuffisantes et qu’elle risquait d’être très préjudiciable.

Certains critiques décrivent le traitement proposé dans des endroits comme le Centre transgenre où j’ai travaillé comme une sorte d’expérimentation nationale. Mais c’est faux.

Les expériences sont censées être soigneusement conçues. Les hypothèses sont censées être testées de manière éthique. Or, à propos du traitement de nos patient·es, les médecins aux côtés desquels je travaillais au Centre transgenre disaient souvent : « Nous construisons l’avion tout en le faisant voler. » Aucun enfant ne devrait être à bord d’un tel d’avion.